La declaración del Centro Histórico de Puebla como

Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987 por parte de la UNESCO marcó el

surgimiento de una nueva dirección económica centrada en el turismo. Desde este

enfoque, las políticas y acciones no han logrado satisfacer las necesidades del

sector social popular, particularmente de los que habitan los barrios del

centro histórico, quienes enfrentan la exclusión social.

Un caso analizado ha

sido el barrio de Analco, que desde su creación ha experimentado una

fragmentación histórica tanto física como social. No obstante, el barrio

todavía acoge valioso patrimonio tanto material como inmaterial, que a pesar de

las políticas de turismo que lo promueven, también generan impacto en el

territorio y repercusión en lo social, lo cual produce desigualdad y

segregación socioespacial, además de los procesos de desplazamiento o

gentrificación. Uno de estos problemas ha sido el cambio en las prácticas

culturales y comunitarias de los residentes, debido a la introducción de nuevos

usos del suelo, la migración de familias originarias y la llegada de nuevos

residentes como son los servidores públicos y de personas externas que generan

desconfianza y debilitan el tejido social.

Desde los años

noventa, a través del fortalecimiento de los programas de recuperación del

Centro Histórico de Puebla, los gobiernos han ignorado todo aquello que

construye la vida barrial[2],

de la cual mujeres y hombres son esenciales para su existencia. Sin embargo,

desde un enfoque de género es importante señalar la manera en que el territorio

experimenta cambios desde la mirada de las mujeres. Dado que, a pesar de los

progresos en los estudios y la puesta en marcha de políticas para la equidad de

género a escala global y en nuestra nación, todavía prevalece una marginación

de las mujeres en la complejidad de su experiencia en la ciudad, al ser

desplazadas a la esfera privada, desestimándose su contribución y capacidades

para enfrontar los desafíos que viven cotidianamente. Esto provoca, por una parte,

la ausencia de participación en las decisiones públicas y por otra, la falta de

valoración en la vida cultural del barrio de Analco como elementos relevantes

en el derecho cultural y a la ciudad.

Para las mujeres, el

acceso y uso de los espacios públicos se ve restringido debido a condiciones

físicas, violencia urbana y una ausente vinculación con estos espacios.

Adicionalmente, el rezago social y la pobreza condicionan su permanencia en el

barrio. No obstante, los espacios comunitarios (públicos, semipúblicos y

privados) han jugado un papel crucial en la vida diaria de las mujeres, donde

construyen experiencias que son un componente de la vida barrial.

La ausencia de

concienciación e inclusión social por parte de los grupos sociales que inciden

en el barrio, con influencias de índole patriarcales, obstaculizan la presencia

de las mujeres en espacios destinados a la expresión, la convivencia, el ocio,

el aprendizaje o el compartir saberes. En Analco, una gran parte de los hogares

están liderados por mujeres, quienes se encargan del cuidado de los hijos o

parientes, circunstancia que las sitúa en los espacios privados, impactando su

implicación en la vida pública y comunitaria. Como ya se ha mencionado, a pesar

de que los gobiernos locales han adoptado políticas públicas con perspectiva de

género, lo cierto es que se requieren espacios destinados a robustecer la

identidad de las mujeres y fomentar su involucramiento en acciones conjuntas

para su bienestar, desde las especificidades hasta las diversidades.

Por lo tanto, el objetivo principal del

artículo es exponer la aproximación a la experiencia de las mujeres a través de

la metodología de la Investigación Acción Participativa (IAP), aportando al

conocimiento en torno a sus formas de apropiación y a la reflexión crítica

sobre las dinámicas sociales que se forman, otorgando voz a aquellas a las que

han permanecido al margen de las políticas urbanas y de las acciones de

renovación de los barrios (Flores y Monterrubio, 2016). Desde esta aproximación

con las mujeres, se establece contacto con la Gestión Cultural Comunitaria

(GCC) como un proceso que implementó acciones orientadas a la mejora de su

entorno y a la sensibilización del patrimonio vivo del barrio del que forman

parte.

El primer apartado se basa en una reflexión

teórica que trata conceptos como la visibilidad de las mujeres y la Gestión

Cultural Comunitaria. El segundo apartado expone los resultados de la IAP que

se enfoca en un análisis socio urbano basado en la situación presente de las

mujeres del barrio de Analco a través de testimonios, los cuales son “el puente

que conecta y da paso a la oralidad del significado de las experiencias de

vida, el protagonismo de las mujeres, y permite vislumbrar los rasgos de la identidad

femenina” (Massolo, 1991, p. 106), la identificación y vinculación con actores

sociales, la exploración de casos similares donde se resalta la relevancia de

las mujeres en el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de la

utilización de saberes tradicionales y contemporáneos en aspectos económicos,

culturales y medioambientales. De igual manera, se muestran resultados de la

implementación de estrategias de GCC para promover la participación de las

mujeres y la vinculación social para la identificación de necesidades. Por

último, se exponen las reflexiones finales de los hallazgos del proceso

metodológico, así como de los límites, tensiones y retos asociados a la puesta

en marcha de las acciones estratégicas que establecieron la iniciativa Mujeres

Construyendo Barrio (MCB).

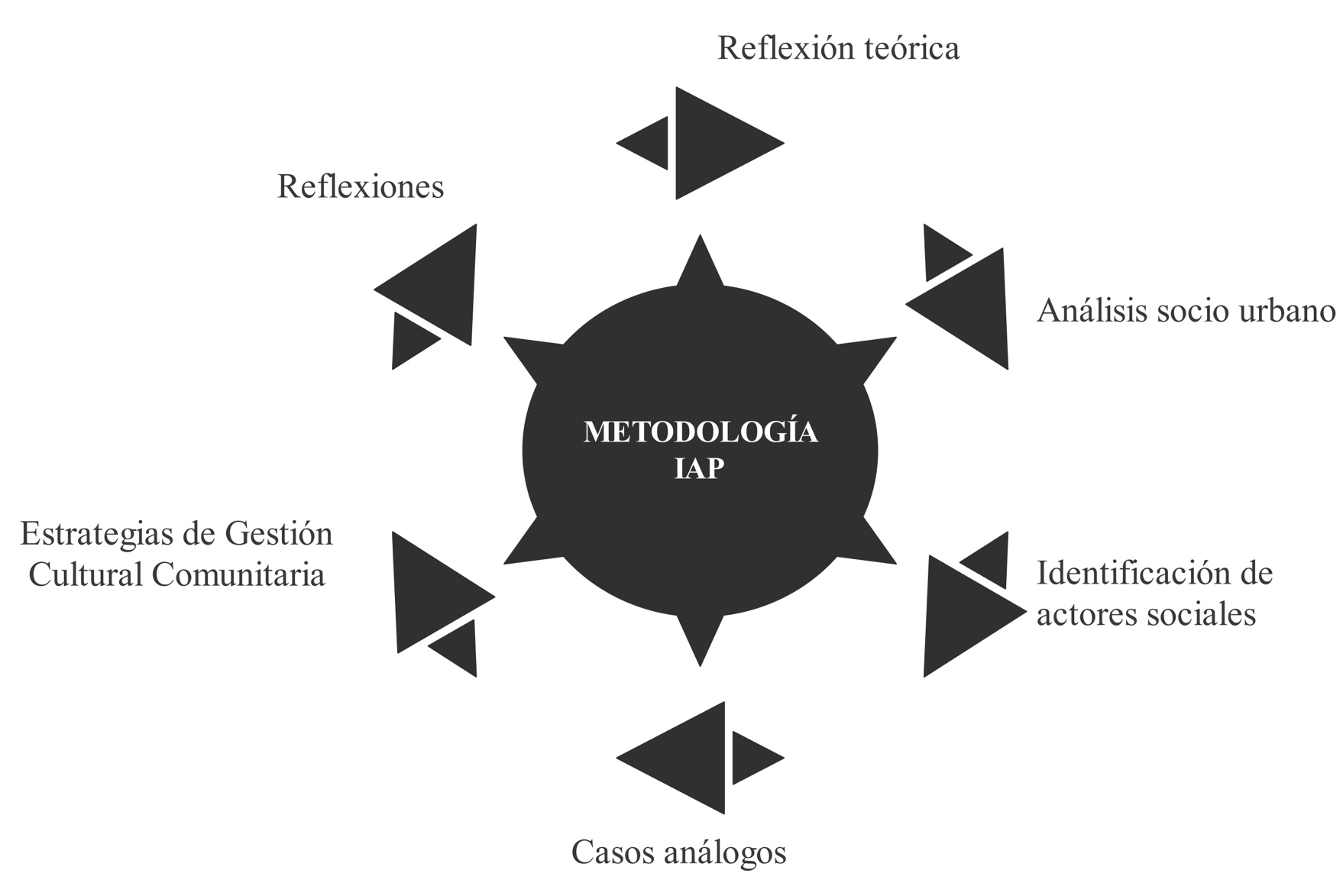

Metodología

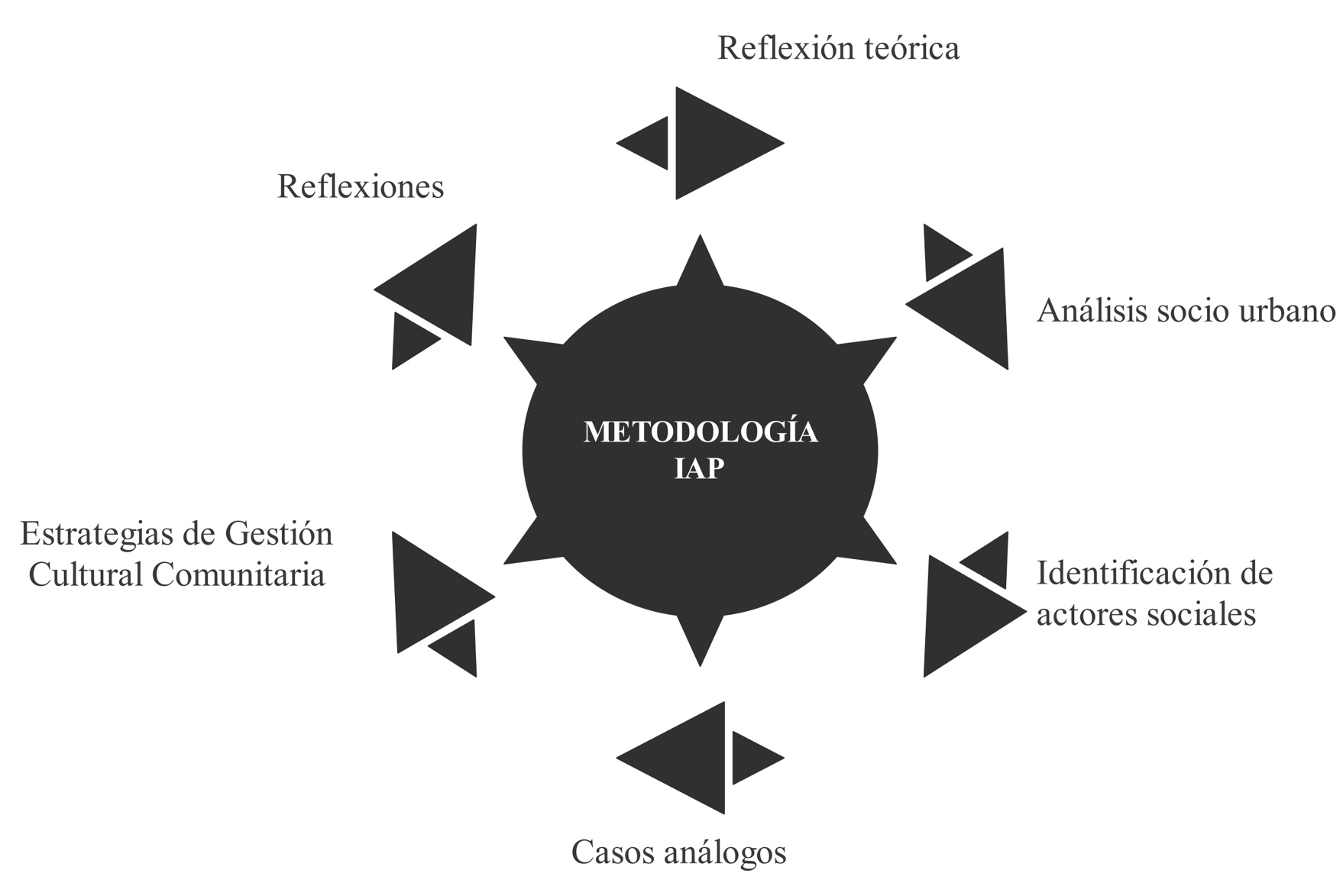

La

IAP es un trabajo fundamentado en la epistemología de los Sistemas Complejos.[3]

La IAP es un enfoque distintivo de la Psicología Comunitaria que se estudia

mientras se actúa en y desde la comunidad. Los individuos o colectivos

impactados por el problema reconocen sus requerimientos, organizan y llevan a

cabo acciones para superarlo, participando de esta manera en un proceso de

empoderamiento o emancipación en el que como investigadora externa mi papel es

el de promover y ser catalizador de un cambio a través de la acción que

intervenga en y desde una comunidad (Garrido, Luque y García, 2013). En este

sentido, mi función evoluciona de la observación a la acción como gestora en el

quehacer cultural y de vinculación con otros actores sociales. Cabe mencionar

que el método no es lineal y que los resultados son parte de un ir y venir

entre el diálogo de la teoría con la práctica.

En este estudio nos centramos en el aporte de

la IAP en la investigación como un primer acercamiento a los sujetos sociales

con un enfoque de género, el cual fue tratado teórica y estadísticamente. En

este sentido, la IAP que se elaboró, surgió desde una reflexión teórica

vinculando la vulnerabilidad femenina con la relevancia de destacar a las

mujeres por su papel en la construcción de la vida barrial, y del cual se

incorpora el concepto de derecho a la ciudad.

Posteriormente, se realizó un análisis

sociourbano utilizando información estadística del Censo

de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, así como del Diagnóstico Urbano

del Centro Histórico del Municipio de Puebla obtenido en el Programa Parcial de

Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 2021 del Instituto Municipal de

Planeación (IMPLAN, 2021). Este análisis geoestadístico se complementó con

información cualitativa del trabajo de campo, mediante la observación, además,

de diálogos con mujeres del barrio de Analco y de otras colonias, a través de

aproximaciones sucesivas.

En este desarrollo de la metodología se fueron

reconociendo actores sociales con el objetivo de construir la problemática en

torno a las experiencias de las mujeres en el entorno urbano por medio de

diálogos informales. En este sentido se trabajó con mujeres de 35 a 80 años, en

un proceso que comenzó de manera abierta y espontáneo con estrategias para el

acercamiento con los talleres artístico-culturales desarrollados a partir de

propuestas que fueron surgiendo en el proceso de la GCC.

En este rango de edad, las mujeres

involucradas han observado los cambios en el territorio y además cuentan con

experiencias de vida que les proporcionan saberes y conocimientos que permiten

construir relaciones vecinales o también de tensión con otros actores sociales.

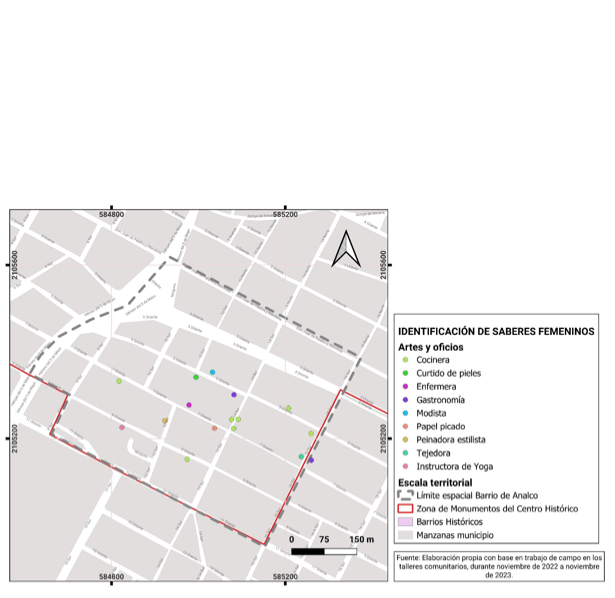

Por ello, basándose en los datos producidos entre noviembre de 2022 y noviembre

de 2023, se elaboraron mapas relacionados con la percepción del entorno y de

las prácticas culturales, enfocados en los conocimientos y saberes que las

mujeres participantes poseen.

De manera simultánea, se examinaron casos

similares relacionados con el reconocimiento de las mujeres, donde detectamos

proyectos en los que se les reconoce por su rol en la conservación y enseñanza

de los conocimientos y saberes que tienen, características importantes en el

desarrollo sostenible y urbano. Finalmente, este proceso orientó a una

reflexión como primera fase de la investigación-acción, sin embargo, el

recorrido ha sido una permanente reflexión que permitió ir definiendo

estrategias de intervención mediante una Gestión Cultural Comunitaria de la

cual se desprenden la limitaciones y tensiones en torno a este proceso de

manera general. En la figura 1 se ilustra el proceso del método empleado.

Figura 1. La metodología de la IAP.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Reflexión teórica

El reconocimiento de las mujeres en la vida barrial

En

la segunda ola feminista de finales de los años sesenta y principio de los

setenta el estudio de las mujeres se expandió en varios campos del

conocimiento, bajo el común denominador de interrogantes y contribuciones

científicas no androcentristas (Massolo,1991). Estos estudios han contribuido a

la comprensión de los aspectos que generan las desigualdades en la vivienda, el

vecindario y la ciudad (Falú,

2014).

Revelando la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones y en la

construcción de las ciudades, mediante una violencia simbólica en el desarrollo

urbano, con la falta de participación y acceso a servicios que vulnera sus

derechos fundamentales en áreas como el educativo, laboral[4] y la

cultura (Falú, 2014 en Valdivia, 2020).

Con más de medio siglo de lucha por la

igualdad, entidades internacionales han promovido el reconocimiento del derecho

a la ciudad de las mujeres y niñas, y han hecho políticas para incorporar estas

necesidades generales en las agendas públicas como la Agenda 2030 y sus 17

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Vega, 2024).

La cotidianidad de las mujeres, su relación

con el espacio urbano y la experiencia que se produce, representa un campo del

conocimiento que debe ser visibilizado desde el análisis crítico de las

dinámicas sociales (Flores

y Monterrubio, 2016). Para lo cual, es fundamental

visibilizar mediante espacios diseñados por y para las mujeres, como un medio

para el empoderamiento, que les permita mantener su identidad personal y

colectiva a través de un proceso de develación, enfoque y acción (Plasencia,

s/f).

Pese a que se ha ido integrando la perspectiva

de género en los planes y programas de los diferentes niveles gubernamentales,

se mantiene una homogeneización de las mujeres; además existen conductas

sociales conscientes e inconscientes en las diferentes esferas territoriales

que llevan a ignorar o negar la realidad de las mujeres, causando desigualdad

derivada de la ausencia o falta de aplicación de políticas públicas enfocadas

en atender sus necesidades.

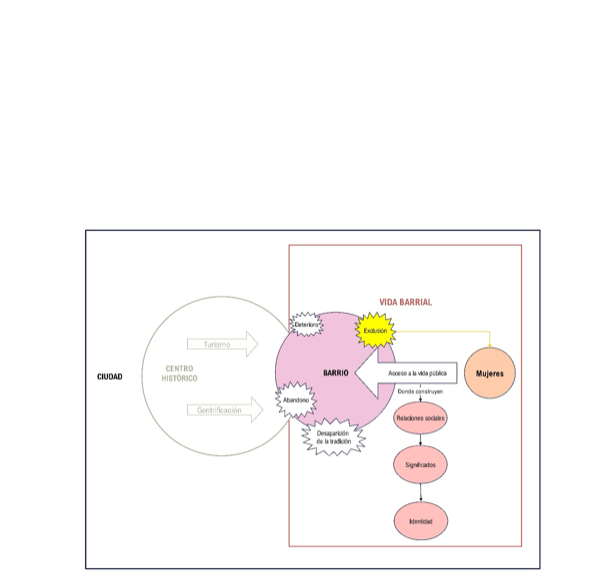

En este sentido el derecho a la ciudad,

mediante procesos participativos, ayuda a dar voz respecto a posibilitar la

atención a las necesidades generales y específicas, acceso a recursos

culturales, económicos y de educación, de cuidado y atención a la salud; así

como aspectos que contribuyan a la socialización y el uso de tiempo libre para

el ocio; además de contar con las condiciones óptimas para la movilidad (Valdivia,

2020). La

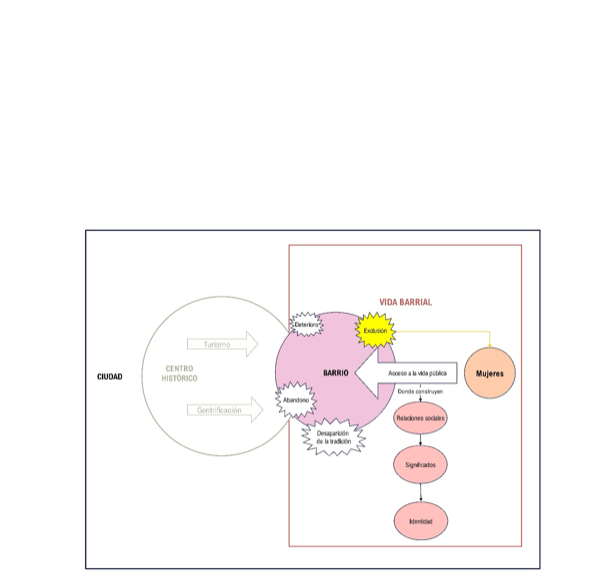

figura 2 muestra la visibilización como un medio hacia el reconocimiento de las

mujeres en el habitar de la ciudad.

Figura 2. La visibilización como medio de reconocimiento de la mujer

en la sociedad y el derecho a la ciudad.

Fuente:

Elaboración propia, 2024.

Las mujeres y la vida barrial en los centros históricos

El

barrio es el territorio próximo a la vida pública de las mujeres, que en el

caso de Analco, además de representar el valor histórico y patrimonial de los

centros históricos como Puebla, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad

por la UNESCO en 1987, también es un territorio en conflicto desde su origen,

donde las políticas de intervención de los gobiernos y la especulación

inmobiliaria, lo han convertido en sector vulnerable, deteriorado y abandonado;

zona ignorada o desconocida (Hernández

y De la Torre, 2021).

Ante la acelerada privatización y el cambio de

uso de suelo que han favorecido el enfoque de desarrollo económico basado en la

prestación de servicios hacia el sector turístico como parte de la

gentrificación.[5]

En consecuencia, ha incrementado el deterioro y abandono de las viviendas y

espacios públicos, además de la desaparición de la tradición, afectando la

habitabilidad y el derecho a una vida comunitaria de las mujeres (ver figura

3). Es decir, se da una fragmentación y desestructura de las redes sociales

locales, a causa de los cambios socioculturales y la pérdida de actividades

individuales y colectivas tradicionales que constituyen parte de la vida

cotidiana en los barrios originarios, fundamentales para la identidad y la vida

de la ciudad (Blanc, Lessard y Negrón, 2005, en Guevara,

2019).

Figura 3. La exclusión de las mujeres en los centros históricos.

Fuente: Elaboración propia.

La Gestión Cultural Comunitaria para la dignificación de los

saberes artístico y culturales en los barrios

La

GCC se fundamenta en la aplicación de una serie de herramientas y estrategias

empleando el arte, el patrimonio cultural, la creatividad y la educación en la

construcción y beneficio de la comunidad. Según Guerra (2020), este tipo de

gestión al surgir de la comunidad se vuelve en el proceso de desarrollo, lo que

lo empodera para impulsar sus propias iniciativas. Se basa en la

horizontalidad, el intercambio y la solidaridad tanto dentro de la comunidad

como con otras, como señalan Fauré y Valdés (2020).

Por lo tanto, la participación de la comunidad

es fundamental en la gestión cultural comunitaria, ya que permite identificar

necesidades y propuestas durante el proceso. Esto se logra mediante la

capacidad de establecer relaciones cercanas y comunicativas con los actores

sociales, lo que genera recursos para la creación, planificación y realización

de diversos productos culturales, como destaca Fernández

(2014).

Resultados

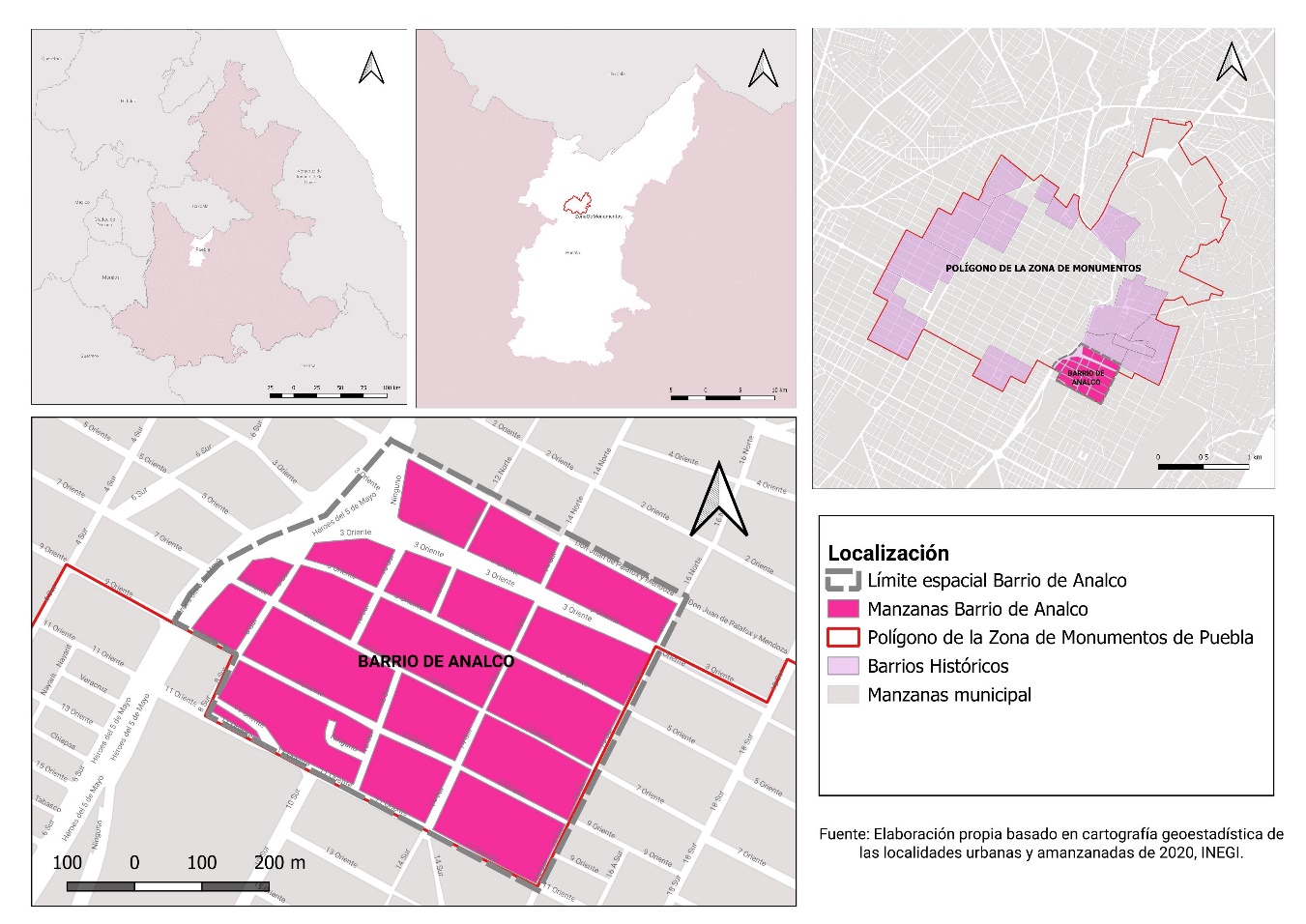

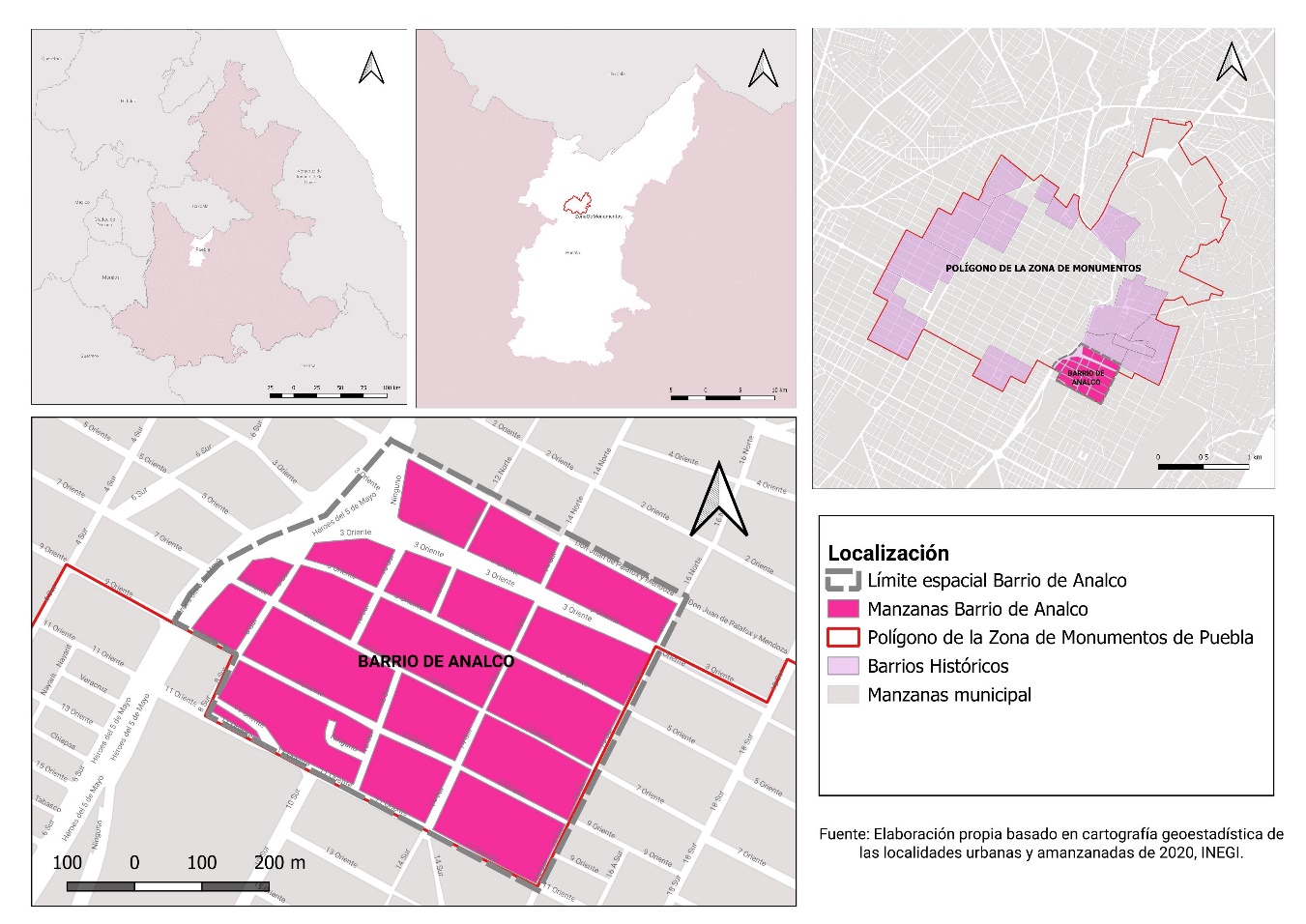

El barrio de Analco tiene una superficie de 0.2735

km2, área que representan el 3.9% del Centro Histórico de la Ciudad

Puebla. Está limitado al norte con la avenida Juan de Palafox y Mendoza, al sur

por la 11 oriente, al oriente por la 16 sur y por el poniente el Bulevar H. del

5 de Mayo. Colinda al norte con el barrio de la Luz; al poniente con el centro

histórico y al oriente con los Remedios y la colonia Motolinía (ver figura 4).

Figura 4. Mapa de delimitación espacial del barrio de Analco.

Fuente: Elaboración propia, con base en la

cartografía geoestadística de las localidades urbanas y amanzanadas de 2020 de

INEGI y del Programa Parcial de Desarrollo Sostenible, 2015.

Estos fueron los

datos que se consideraron para evaluar la vulnerabilidad de las mujeres: edades

de grupos vulnerables como son las niñas y adultas mayores, el nivel de

pobreza, grados de marginación urbana y jefas del hogar. De acuerdo con datos

del Censo de Población y Vivienda, INEGI 2020, de los 1,478 habitantes del

barrio, el 52.23% son mujeres y el 47.63% son hombres. Del total de mujeres el

14.11% son niñas (0-17 años), 64.89% son adultas (18-59 años) y 20.98% son

adultas mayores (59 años y más). La población femenina cuenta con un alto nivel

de pobreza, oscilando entre el 34% y el 50%, con un nivel medio de marginación

urbana. El 46% de los hogares, tiene a una mujer como jefa de familia.

Estos grupos se

consideran en desventaja, por un lado, las niñas dependen económicamente y del

cuidado de algún adulto para el desarrollo de sus actividades cotidianas, y, por el otro, las adultas

mayores llegan a depender económicamente y de los cuidados de algún familiar

por discapacidad o enfermedad, al mismo tiempo que desarrollan tareas de

cuidados y atención a los hijos y nietos, realizando diversas actividades

domésticas como son limpieza, preparación de alimentos y realización de

compras, trabajos no remunerados y desvalorizados en el hogar y en la sociedad.

Esto muestra cómo las mujeres enfrentan barreras que las mantienen en el

espacio privado, aislándolas la mayor parte de su tiempo, algo que fue visible

en 2021 durante la pandemia por COVID-19, todo esto relacionado con la

sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidado, lo que limitó la recreación y

socialización, aspectos importantes en el bienestar físico y mental de

cualquier individuo.

En cuanto al ámbito

económico y laboral, el barrio de Analco ha presentado un cambio de vocación.

Hace algunas décadas, sobresalían los oficios de panadería, herrería,

curtiduría, alfarería, por mencionar algunos, pasando a ser ahora una vocación

de prestación de servicios, como lo son el educativo y comercio al por menor.

En este último, destaca la presencia de las mujeres, especialmente en

establecimientos para la venta de alimentos, la administración y atención a

clientes. Estos negocios se instalan en espacios públicos (jardines, banquetas

de calle o camellones) y semipúblicos (locales comerciales y entradas de

vecindades), y también se da en espacios virtuales como son las plataformas de

redes sociales de Facebook y grupos de WhatsApp. Estas formas de autoempleo

demuestran las formas de adaptación para en desarrollo personal en especial de

las mujeres que no cuentan con un nivel alto de estudios, madres solteras y

viudas (ver figura 5).

Figura 5. El autoempleo como medio económico de las mujeres en

Analco.

Fuente: Propia, 2022.

Con lo que respecta al ámbito educativo, de

acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI, 2020), el grado promedio

de escolaridad femenina es de 12.67, que la ubica en un nivel medio equivalente

a bachillerato o preparatoria. En un panorama general, existen factores que

dificultan su incorporación a niveles superiores como son la falta de recursos

económicos que les obliga a tomar trabajos temporales y mal retribuidos, así

como a establecerse en el trabajo informal. Del mismo modo, el embarazo y el cuidado

de una familia formada en pareja o de manera independiente, representa un reto

que les obliga a desertar de las escuelas y también de los trabajos. En ese

marco, la demanda de tiempo para el cuidado sigue siendo una constante en las

desigualdades de responsabilidad en los entornos familiares. Según lo indicado

por ONU Mujeres, existe una demanda de tiempo que enfrentan las mujeres con

hijos pequeños, equiparable a jornadas laborales de tiempo completo en trabajos

no remunerados (ONU

Mujeres, 2020).

La aportación de las mujeres a la vida barrial en Analco

A

partir de los datos previos, fue imprescindible investigar en las prácticas,

saberes y conocimientos de las mujeres, que constituyen una parte esencial del

sustento personal y familiar. El reconocimiento de las prácticas producidas por

mujeres es inferior a la que han logrado adquirir oficios tradicionales

realizados por hombres. Al ignorar las actividades de las mujeres, se realizó

una exploración de las prácticas culturales que contribuyen a la vida barrial,

con la interrogante ¿en dónde están las mujeres? Mediante encuentros con diversas

mujeres, se fueron reconociendo oficios que son muy significativos a nivel

personal en términos de beneficio económico y las experiencias de vida que

generan un sentimiento de orgullo y auto reconocimiento.

Dentro de los hallazgos, mujeres como Carmen,

muestran el deseo de ser reconocidas por sus habilidades, logros y aportes

sociales más allá de su trabajo como cuidadora del hogar. Según Carmen, quien

trabaja como estilista peinadora y también brinda sus servicios a la parroquia

de Analco, expresa su satisfacción por llevar a cabo estas actividades. Donde

admite que además de ella, otras mujeres poseen atributos y saberes valiosos:

Cada mujer tiene su historia, de

conocimiento, buena o mala, siempre platicamos de cómo nos fue en la vida

diaria con la pareja o con los hijos, o con las enfermedades, esa es nuestra

plática de nosotras […] Quizá exista algo más que sufrir, tenemos algo que nos

mueve como nuestros anhelos e ilusiones por ejemplo cortar el pelo […] Yo me

siento no solo ama de casa, detrás de nosotras hay muchas cualidades, buenas o

malas experiencias que vivimos, pero somos personas creativas, que en su tiempo

fuimos quizá grandes modistas, por ejemplo, siempre creemos que pura casa y

pues no […] Las mujeres debemos valorarnos por todo lo que realizamos más allá

de ser amas de casa, de dedicarnos al cuidado del hogar y de otras personas,

tenemos sueños y aspiraciones que por circunstancias diversas se ven pausadas

(Carmen, 66 años).

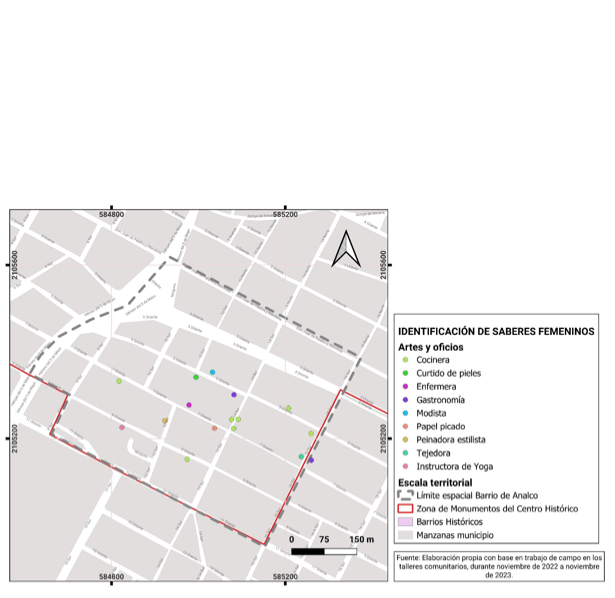

La experiencia de las mujeres en la vida

barrial es diversa, no obstante, las mujeres comparten la necesidad de

reconocer sus capacidades más allá de ser apreciadas por su trabajo en el

sustento del hogar. Es crucial retomar lo expuesto anteriormente en las

estrategias de GCC como otra etapa de la investigación que se llevó a cabo de

noviembre de 2022 a noviembre de 2023. Se identificaron estilistas, curtidoras

de piel, enfermeras y portadoras de habilidades gastronómicas en la elaboración

de comida típica de la región y de repostería. También se reconoció a una

modista, estilista de peinados, tejedoras y una instructora de yoga (ver figura

6).

Figura

6. Mapa de saberes

y conocimientos femeninos.

Fuente: Elaboración propia con

base en el trabajo de campo, durante noviembre de 2022 a noviembre de 2023.

El espacio comunitario como elemento para la construcción de la

vida barrial

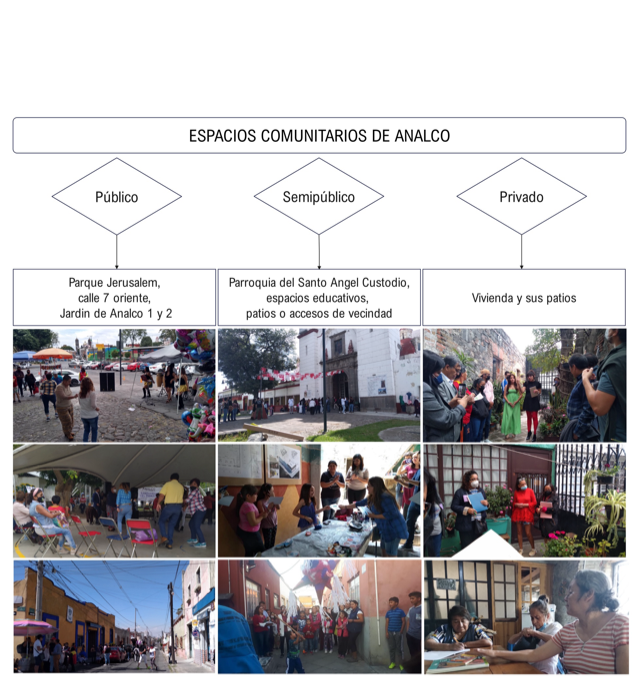

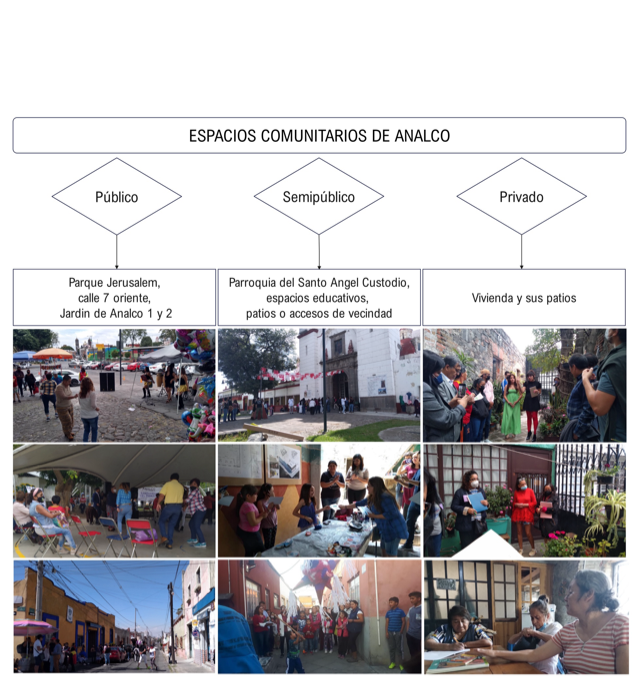

En

esta sección se describen las circunstancias que posibilitan a las mujeres

formar parte de la construcción de la vida barrial, aludiendo a la creación de

prácticas (donde se incluyen los saberes y conocimientos) y relaciones

sociales, que están llenas de significados y formas de socialización, pero

también los elementos que las marginan. Al hablar de los espacios comunitarios,

nos referimos a lugares de encuentro y convivencia que generan relaciones y

vínculos entre personas de diferentes características (Castellano

y Pérez, 2003). Los espacios públicos, semipúblicos y

privados se transforman en espacios comunitarios, donde las mujeres se

relacionan socialmente (ver figura 7).

Figura 7. Los espacios comunitarios en la vida

cotidiana de las mujeres.

Fuente: Propia, 2024.

De acuerdo con los recorridos de campo y de

las conversaciones con mujeres, así como de una encuesta digital para mujeres[6]

se identificaron factores relacionados con la percepción en torno a los

espacios públicos por parte de la población femenina, encontrando que existen

distintas maneras de concebir el espacio, desde lo positivo a lo negativo,

teniendo una fuerte relación con las características físicas de cada espacio,

aunque también por la designación del uso que le han otorgado los grupos

organizados y de gobierno.

En efecto, los espacios públicos como los

Jardines 1 y 2 de Analco, situados junto al bulevar 5 de Mayo y al centro

histórico de la ciudad, acogen a los turistas que suelen visitar el tianguis de

artesanías y el corredor gastronómico los fines de semana. Los dos parques

gozan de las óptimas condiciones que fomentan su utilización y sensación de

seguridad. Por otro lado, otros lugares, como el parque Jerusalem dentro del

barrio, ubicado entre las calles 9 oriente y la 12 sur, ha sufrido un declive

debido a la falta de mantenimiento de áreas verdes y de equipamiento urbano.

Estos factores han hecho que sean vistos como inseguros, por lo que grupos

académicos formados por docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura

han intentado influir al fomentar el valor patrimonial arquitectónico de este y

otros espacios públicos de Analco.

El descuido de los vecinos y de las

autoridades pertinentes en relación con los espacios públicos ha provocado el

mal uso de grupos o individuos externos que han cometido delitos o empleado

sustancias nocivas para la salud. Lo mencionado anteriormente forma parte de la

percepción de inseguridad de residentes y visitantes, lo que merma los procesos

de apropiación, apreciación y conocimiento del espacio (ver figura 8).

Figura 8. Condiciones físicas asociadas a la

percepción de inseguridad en el parque Jerusalem.

Fuente: Propia, 2024.

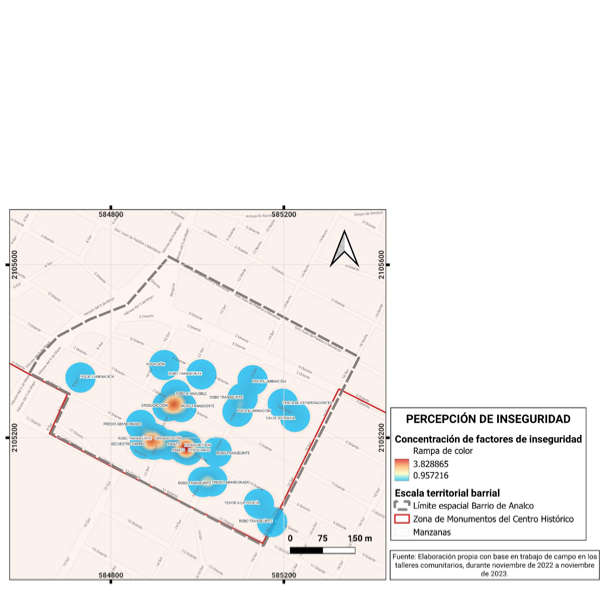

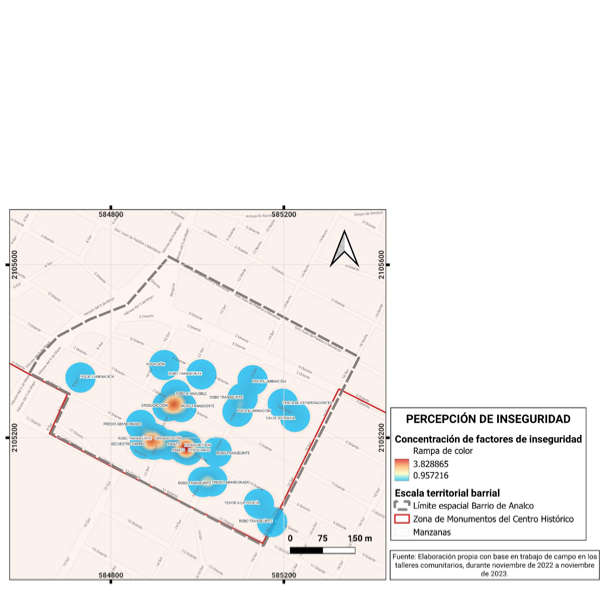

A través de recorridos de campo y conversaciones

con la población femenina durante noviembre de 2022 a noviembre de 2023, se

realizó un mapa de la percepción de inseguridad por parte de mujeres que

habitan directa o indirectamente el barrio. En la figura 9 se muestran los

principales puntos donde existe mayor incidencia de factores de riesgo como son

el robo a transeúntes, venta de drogas, falta de iluminación, espacios

abandonados, violencia sexual y secuestro exprés.

Figura 9. Mapa de percepción de inseguridad de la población

femenina.

Fuente: Elaboración propia con

base en el trabajo de campo durante noviembre de 2022 a noviembre de 2023.

De acuerdo con las conversaciones realizadas

con la población femenina, los espacios comunitarios tuvieron un impacto

significativo en la etapa de la infancia. Ellas recuerdan con nostalgia la vida

social con amigos y vecinos, pero que han dejado de estar presentes por los

cambios en los usos de suelo, la influencia de las tecnologías como

dispositivos móviles en las nuevas generaciones y la llegada de nuevos

habitantes, quienes causan desconfianza. Por su parte, la policía ha

restringido el uso de la calle para el juego, los grupos delictivos dedicados a

la venta de drogas conocidos como “la mafia), han infundido temor y violencia

en la población. Sin embargo, existe un anhelo por recuperar los espacios, los

cuales han sido parte de su historia de vida:

Para mí es muy bonito recordar mi

niñez, muy libre, nunca nos pasó nada, a pesar de que eran las 12 de la noche

[…] Hacíamos unas pelotas de madeja. Se jugaba beis, trompo y ahora ya no se ve

nada de eso. Ya los niños están nomás con el celular… en mi infancia, jugaban

las muchachas en la calle […] Desde hace unos años, los policías bajan a

llevarse a todos los que estaban jugando, eso cambió todas las costumbres

(Judith, 62 años).

También se encontró que la calle 7 oriente es

un punto de reunión e identidad cultural, donde se realizan actividades

culturales y religiosas, como el carnaval de huehues y el viacrucis de Semana

Santa. Así también la parroquia Santo Ángel Custodio[7],

espacio semipúblico en el que se congrega la comunidad para realizar prácticas

religiosas y culturales (ver figura 10).

Figura 10. La participación de las mujeres en las

prácticas culturales del barrio.

Fuente: Propia, 2024.

La identidad del barrio se asocia a los patios

de las viviendas, que reflejan la memoria, el arraigo, el reconocimiento y el

sentido de pertenencia de las mujeres. Estos espacios no solo son lugares donde

se conservan recuerdos, también se recrean nuevas experiencias y relaciones

comunitarias entre la familia, los vecinos y los amigos. Así mismo, las mujeres

desempeñan un papel crucial en la formación de esta identidad, ya que involucra

aspectos subjetivos como sus creencias, pensamientos, conciencia, preferencias

y juicios sobre la vida cotidiana (ver figura 11).

Figura 11. Los patios como identidad de las

mujeres de Analco.

Fuente: Propia, 2024.

La organización comunitaria

para atender las problemáticas del barrio

Mediante conversaciones con

mujeres del barrio, encontramos diversos aspectos relacionados con la

participación y organización de las mujeres. En el barrio de Analco no existe

un comité vecinal que atienda las necesidades reales del barrio, esto tiene que

ver con desconfianza entre vecinos y hacia las estancias gubernamentales e

instituciones académicas. Hasta la fecha las mujeres se consideran población

excluida de participar en los proyectos que ha implementado el gobierno y las

instituciones académicas, ya que desconocen o no se identifican con los

objetivos que plantean, los cuales sobreexplotan el patrimonio histórico del

barrio para intereses particulares.

Por

parte de las estancias gubernamentales se han hecho proyectos de intervención

para la mejora de fachadas de las viviendas y lotes vacíos, han sido una

constante por parte del gobierno actual y anteriores y de organizaciones

civiles, pero se han desatendido aspectos sociales que preocupan a las mujeres

y sus familias, como son la drogadicción, la prostitución y la inseguridad.

Así

mismo, como ya se ha planteado anteriormente, la débil participación de las

mujeres es un patrón que se replica en el barrio como en muchos otros, en parte

por la percepción de inseguridad y a la falta de organización vecinal, pero

también por la precariedad de tiempo, puesto que las mujeres adultas dedican

gran parte de su tiempo en las tareas domésticas, destinando el tiempo libre a

compartirlo con familiares o amistades. Sin embargo, el aislamiento en el

espacio privado, relacionado con el temor, obstaculiza su integración a

espacios para la recreación, originando que exista desconfianza entre vecinos.

Pese

a estos aspectos, existen mujeres que buscan la manera de contribuir en

situaciones que acontecen en su barrio, como Isabel, quien por más de 20 años

ha apoyado en asuntos de los vecinos por cuestiones de salud y economía,

gestionando recursos o fuentes de empleo.

Sin embargo, el camino no ha sido fácil, ya que se ha enfrentado a barreras que

muchas de las veces la han limitado en la mejora del barrio. Isabel considera

que las autoridades gubernamentales no han sido flexibles en las solicitudes de

apoyo y considera que son incongruentes entre los discursos y las acciones que

emprenden, en el sentido de que solo es escuchada en temporada de campañas

electorales, pues representa un elemento importante para los actores políticos

por su capacidad de convocatoria.

Si las personas pensaran en apoyar con lo poquito

que se puede, estaríamos mejor… y por el otro lado, el gobierno no nos ayuda,

se niega el recurso […] Han venido autoridades que desean postularse para

presidentes municipales y he levantado la voz para pedir que vivan el barrio,

que lo caminen de noche, que vean las necesidades que hay (Isabel, 65 años).

Esto evidencia la necesidad de que más que recursos

se dé respuesta a otros problemas de índole organizacional: que se ofrezcan

herramientas para que vecinos y autoridades exploren y den solución a las

problemáticas cotidianas. Sin embargo, Ana Isabel se ha dado cuenta que el

hecho de buscar y recibir recursos debilita

la organización comunitaria.

Es el

papel paternalista que adoptan muchas de las veces las organizaciones civiles y

públicas, como se busca cubrir las necesidades básicas de la población

otorgando incentivos en especie o monetario a través de acciones que ponen a

concursar a la población aspectos que generan controversia o competencia entre

vecinos. Este tipo de intervenciones son considerados por el gobierno y las

instituciones académicas un medio de vinculación con la población, sin embargo,

como lo expresa Isabel, estas acciones debilitan la participación de los

vecinos porque se acostumbran a recibir apoyos, con la ideología de que

corresponde la máxima responsabilidad al gobierno mejorar las condiciones de

vida.

Esta

situación se relaciona con el hecho de que las instituciones públicas como la

Gerencia del Centro Histórico de Puebla y Patrimonio Cultural, en vinculación

con otras instituciones, aún manifiestan un distanciamiento con la población de

los barrios. Durante la investigación se observó que las acciones emprendidas

se limitan a la enseñanza y promoción de actividades educativas del patrimonio

arquitectónico con el fin de crear conciencia del cuidado de este espacio, que

no benefician a la población local.

Así

mismo, en el Plan de Manejo de Centro Histórico hacen falta estrategias que

promuevan la participación desde una perspectiva de género, donde se considere

a las mujeres como población potencial en el interior de los barrios, generando

una riqueza cultural con base en las identidades, las cuales concentran rasgos

característicos, que deben ser considerados en procesos participativos para la

creación de políticas públicas. La participación es vital para entablar

comunicación y corresponsabilidad entre los distintos actores sociales, para

accionar frente a las problemáticas existentes.

Actualmente,

existe un Comité Vecinal de Barrios Originarios que promueve el valor histórico

de los barrios de Xanenetla, Analco, la Luz y el Alto mediante intervenciones

en el espacio público y eventos culturales que los vinculan a diversos grupos

empresariales y académicos. Las acciones que se desarrollan finalmente tienden

a mejorar el aspecto físico de las fachadas de los inmuebles y a promover

actividades culturales dirigidas a la concentración de masas y de promover la

turistificación del barrio. Aunque en sus estrategias se plantea contribuir a

revalorizar el patrimonio histórico, impulsando actividades culturales, hace

falta promover la inclusión y participación de las mujeres, encaminadas a

emprender acciones desde la revalorización de los saberes y conocimientos, como

principales herramientas con las cuales se contribuya a fortalecer el tejido

comunitario que se ha estado perdiendo por los factores que ya se han

mencionado.

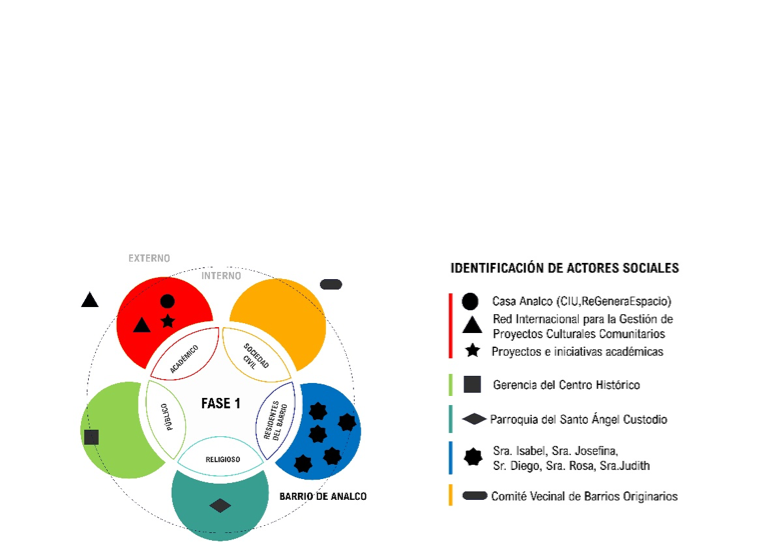

Identificación

y vinculación con actores sociales

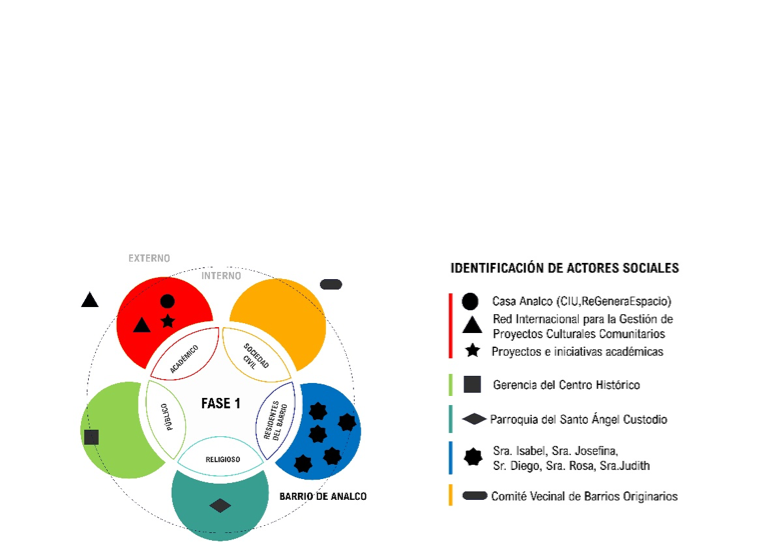

La identificación y

vinculación con los actores sociales implicados se dio a través de dos fases

clave de la investigación: la primera fue mi involucramiento como observadora y

colaboradora activa en el proyecto Casa Analco[8] en el barrio de Analco, donde a partir

de 2018 se tuvieron los primeros acercamientos al territorio, y se estableció

una vinculación con este proyecto para conocer los objetivos y las acciones

implementadas, así como para identificar a los principales actores sociales que

tienen algún rol sobresaliente, y que están incidiendo de manera positiva o

negativa en el barrio. Este primer acercamiento con los actores sociales se

efectuó a través de la organización de actividades culturales, visitas de campo

y foros académicos.

En el

ámbito académico, los actores sociales identificados fueron Casa Analco, además

de la vinculación y trabajo conjunto con otras investigadoras. En la sociedad

civil, se tuvo un acercamiento al Comité Vecinal de Barrios Originarios. De los

habitantes del barrio se identificaron actores sociales como las señoras

Isabel, Josefina, Rosa, Judith y el médico comunitario Diego. En el ámbito

religioso se tuvo acercamiento con la parroquia del Santo Ángel Custodio al

asistir a las festividades culturales y religiosas con el fin de reconocer la

participación de las mujeres en estas prácticas. Por su parte en, el sector

público, se identificó a la Gerencia del Centro Histórico de la Ciudad de

Puebla, a pesar de no haber un acercamiento directo, se realizó un seguimiento

de las acciones llevadas a cabo durante el periodo de investigación (2021-2024)

(ver figura 12).

Figura 12. Actores

sociales participantes en la investigación (Fase 1).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

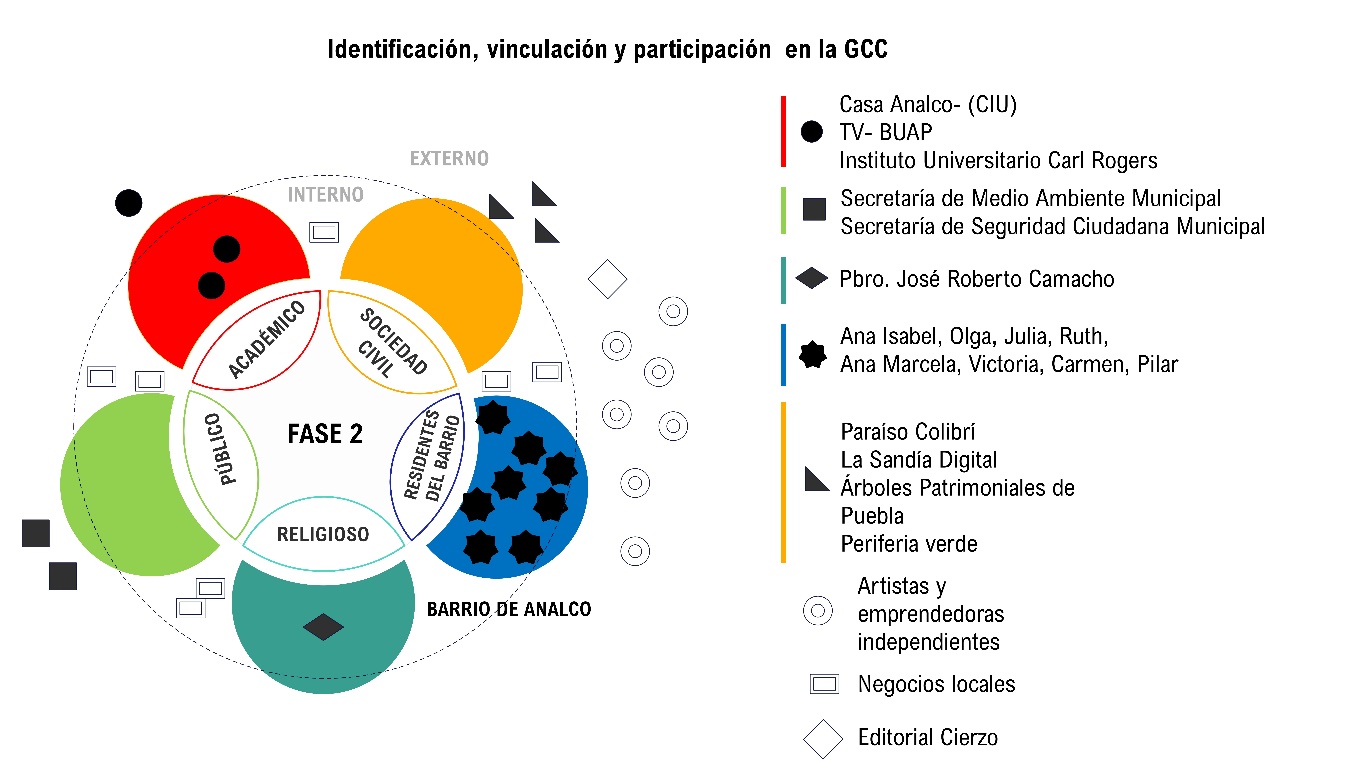

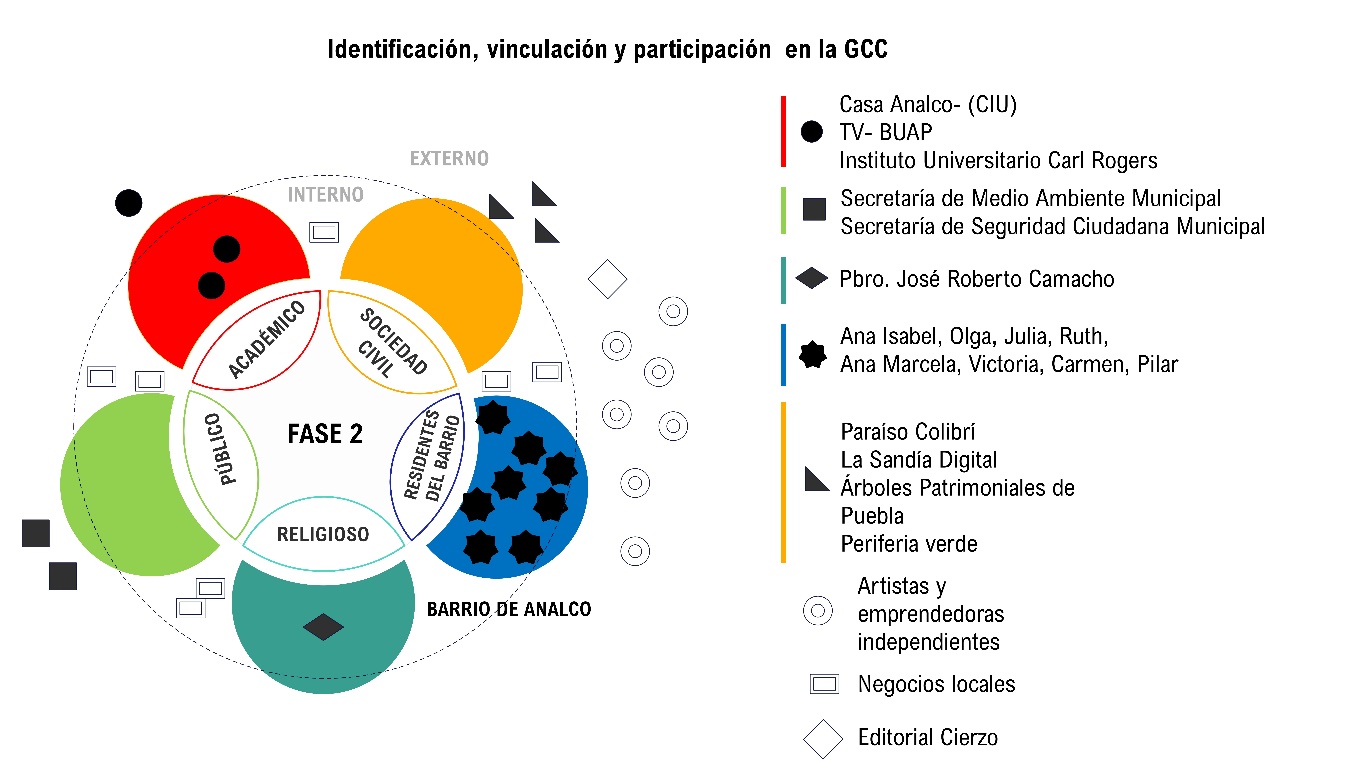

La

segunda fase consistió en un proceso de GCC para implementar acciones

estratégicas que se vinculan a las necesidades encontradas en el acercamiento

con las mujeres del barrio. En esta fase mi rol paso a ser el de gestora

cultural a través de la propuesta de iniciativa Mujeres Construyendo Barrio, lo

que implicó la toma de decisiones proponiendo acciones conjuntas con otros

actores sociales, para transformar una parte de la realidad basada en la

problemática predefinida con el trabajo de campo previo.

El

acercamiento se fue dando con base en las propuestas de las sujetas sociales

del barrio, por medio de estas actividades se fueron creando vínculos con otros

actores sociales que no precisamente pertenecen al barrio de Analco. Esto

favoreció en el intercambio de experiencias, aprendizajes y nuevos

conocimientos que fortalecieron el tejido social del barrio. La figura 13

ilustra los actores internos y externos que participaron en la segunda fase.

Figura

13. Actores sociales participantes en la

investigación (Fase 2).

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Casos análogos

Se

realizó una revisión de casos exitosos, partiendo desde la escala nacional e

internacional con el objetivo de mostrar la participación de las mujeres en su

aportación de transmisión de saberes y conocimientos en diversos contextos

territoriales. En la escala nacional se identificó el Centro de Artes Indígenas

(CAI)[9],

que es una institución educativa intercultural con enfoque artístico, de gran

importancia en la región del Totonacapan en Veracruz, y su influencia se

extiende a nivel nacional e internacional. En el CAI, las mujeres totonacas

desempeñan un papel destacado en la transmisión de conocimientos y tradiciones.

A lo largo del tiempo, han asumido roles más activos en la educación, la

cultura, la sociedad y la política.

El CAI proporciona un espacio para que estas

mujeres totonacas compartan sus conocimientos, sean reconocidas como portadoras

de la cultura inmaterial, al representar el patrimonio vivo de su región. Esto

quiere decir que se promueve un diálogo y reflexión sobre la inclusión y la

igualdad de género, respetando y valorando las capacidades de cada persona. Por ejemplo, las mujeres ocupan espacios

importantes en el CAI, al participar en el consejo tradicional para la toma de decisiones;

además, al ser maestras en la enseñanza de su arte y conocimientos ancestrales

para las generaciones más jóvenes, les otorga un reconocimiento valioso como

portadoras y transmisoras del patrimonio vivo, con lo cual contribuyen al

desarrollo sostenible y a la conservación de su cultura totonaca. Pero también

ha permitido que ellas se reconozcan a sí mismas más allá de los roles

asignados en la esfera doméstica, proporcionándoles beneficios a nivel personal

y comunitario (Figura 14).

Figura 14. La participación de las mujeres en la

toma de decisiones del CAI.

Fuente: Centro de Artes Indígenas, 2023.

Por su parte, en la escala internacional

identificamos tres casos de éxito, el primero de ellos es en Barichara,

Colombia, donde las mujeres han logrado afianzar un beneficio personal y

colectivo a través de espacios de enseñanza-aprendizaje en un proceso de

desarrollo de la creatividad. Como el “Taller Fibra de Papel” de la Fundación

San Lorenzo, en donde artistas como Juan Manuel de la Rosa incidieron en el

fomento de la participación de mujeres jefas de familia, para la formación

mediante la enseñanza de técnicas artesanales, como la elaboración de papel a

partir de fibras naturales del fique y tintes naturales. Con ello, a través del

tiempo se han consolidado grupos de artesanas que hoy son parte del patrimonio

vivo de su comunidad, brindando herramientas para la innovación continua.

Mediante estas prácticas culturales la

comunidad de mujeres en Barichara ha logrado obtener y mantener beneficios en

el ámbito laboral, siendo un aspecto importante para las mujeres a cargo o en

apoyo al sustento económico del hogar. Por medio de otros proyectos como

Fundación Escuela Taller, Casa Común, Formas de Luz, los saberes relacionados a

los oficios representan parte del patrimonio vivo que contribuye a preservar la

riqueza local que contienen las mujeres. En este sentido, las mujeres son

reconocidas por la experiencia, estableciendo contacto entre mujeres de la

región, artistas nacionales e internacionales en un constante aprendizaje (ver

figura 15).

Figura 15. Mujeres de la región santandereana en

Colombia en el desarrollo de sus comunidades.

Fuente: Propia, 2023.

El segundo caso exitoso es el proyecto Arte

Corte, ubicado en el barrio Santo Ángel del Centro Histórico de La Habana, fue

establecido en 1999[10]

como un espacio para dignificar oficios como la peluquería y para rescatar la

memoria e identidad de las personas. A través de la participación social, ha

logrado alcanzar la sostenibilidad y el desarrollo comunitario, al centrarse en

el patrimonio vivo representado por las personas, con la cultura como el

principal motor de progreso. Ha llevado a cabo una labor continua de

sensibilización entre residentes del barrio para conservar, restaurar y valorar

su patrimonio cultural como parte integral de su entorno. Esto ha implicado la

participación de diversos actores sociales, incluida la Oficina del Historiador

a través de su Plan Maestro y emprendedores locales. Como resultado, se han

obtenido beneficios sociales, económicos y culturales para la comunidad a

través de iniciativas que promueven la participación social sin discriminación

de género o edad. Asimismo, integra diversos aspectos territoriales y la

diversidad de grupos sociales, incluyendo hombres, mujeres, niños, adultos

mayores y personas con discapacidad.

Las iniciativas resultantes promueven la

igualdad entre mujeres y hombres, lo que permite su participación en diversos

roles Algunas mujeres, en la actualidad, lideran iniciativas que han

establecido un vínculo significativo con la población, enfrentando desafíos

constantes (Figura 16).

Figura

16. Mujeres en el

oficio de la peluquería.

Fuente: Arte Corte, 2019.

Cabe mencionar que el proyecto ha tenido un

impacto positivo en la formación de emprendimientos, al profesionalizar

conocimientos relacionados con los oficios. Destaca el papel de las mujeres, a

pesar de los obstáculos asociados a los patrones culturales, asumiendo un nuevo

papel de integridad personal fortalecido por la convivencia y el aprendizaje en

un proceso educativo y de innovación social. Bajo un enfoque de economía

solidaria, maestras y maestros ofrecen sus servicios a la comunidad para la

enseñanza de diversos saberes relacionados con las artes y oficios. Esto también

ha aportado en el sentido de que las nuevas generaciones revaloricen las

prácticas culturales relacionadas con los oficios, además de que son incluidos

en cada uno de los procesos, donde se consideran los intereses de grupos

vulnerables a través de las asambleas comunitarias.

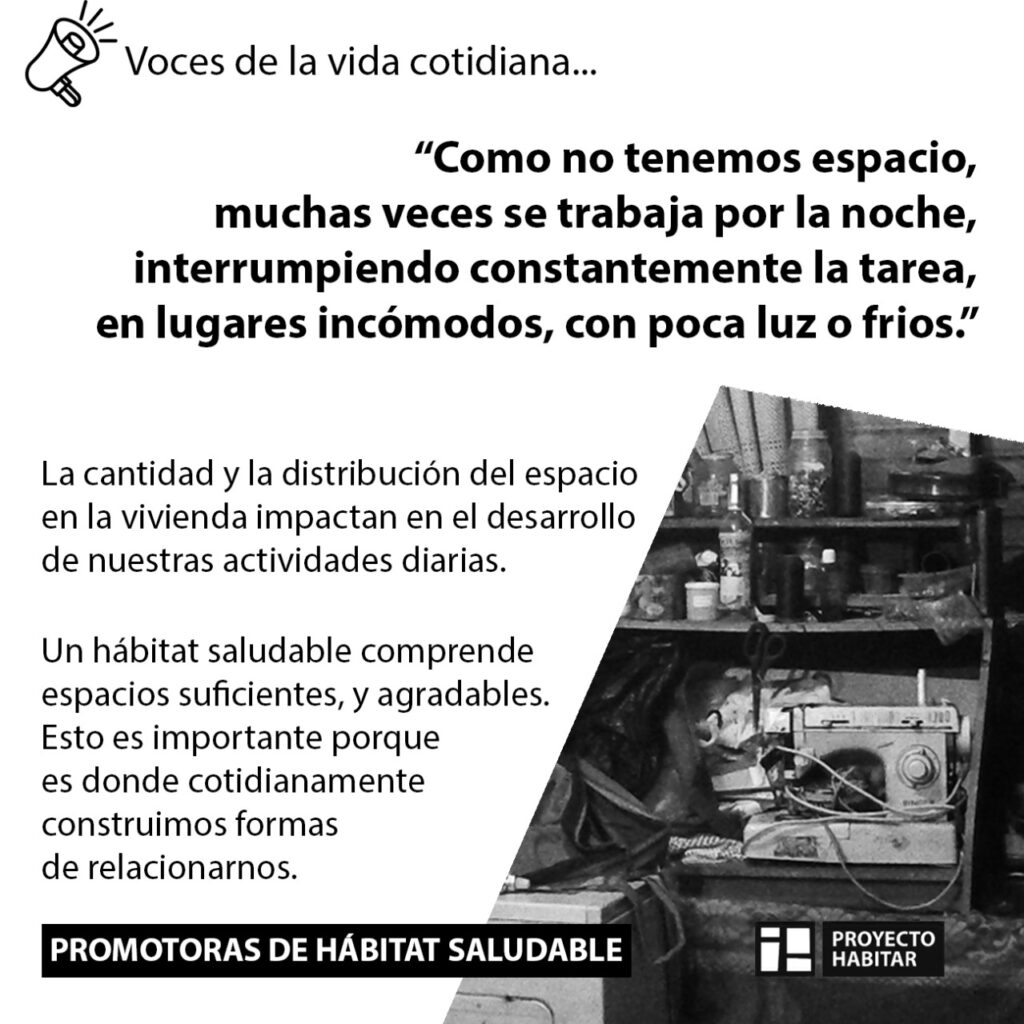

El último caso exitoso es el Proyecto Habitar

en Buenos Aires Argentina, que a través de iniciativas como Promotoras de

Hábitat Saludable promueven procesos de participación y diálogo entre diversos

actores sociales en el diagnóstico para la mejora de las condiciones de vida de

los barrios, fomentando un desarrollo saludable de las actividades urbanas.

Además, brinda espacios para que las mujeres den a conocer sus experiencias y

necesidades a través de “voces de la vida cotidiana”, con el objetivo de ir

construyendo con diversos actores sociales, soluciones a las problemáticas

identificadas, en torno a la distribución del espacio, la economía, la calidad

de los servicios básicos, la infraestructura y los costos de las comunicaciones.

Esta iniciativa visibiliza a las mujeres, creando espacios para la

manifestación, siendo partícipes en la construcción de su hábitat (Figura 17).

Figuras 17. Voces de la vida cotidiana iniciativa

de Proyecto Habitar.

Fuente: http://www.proyectohabitar.org/

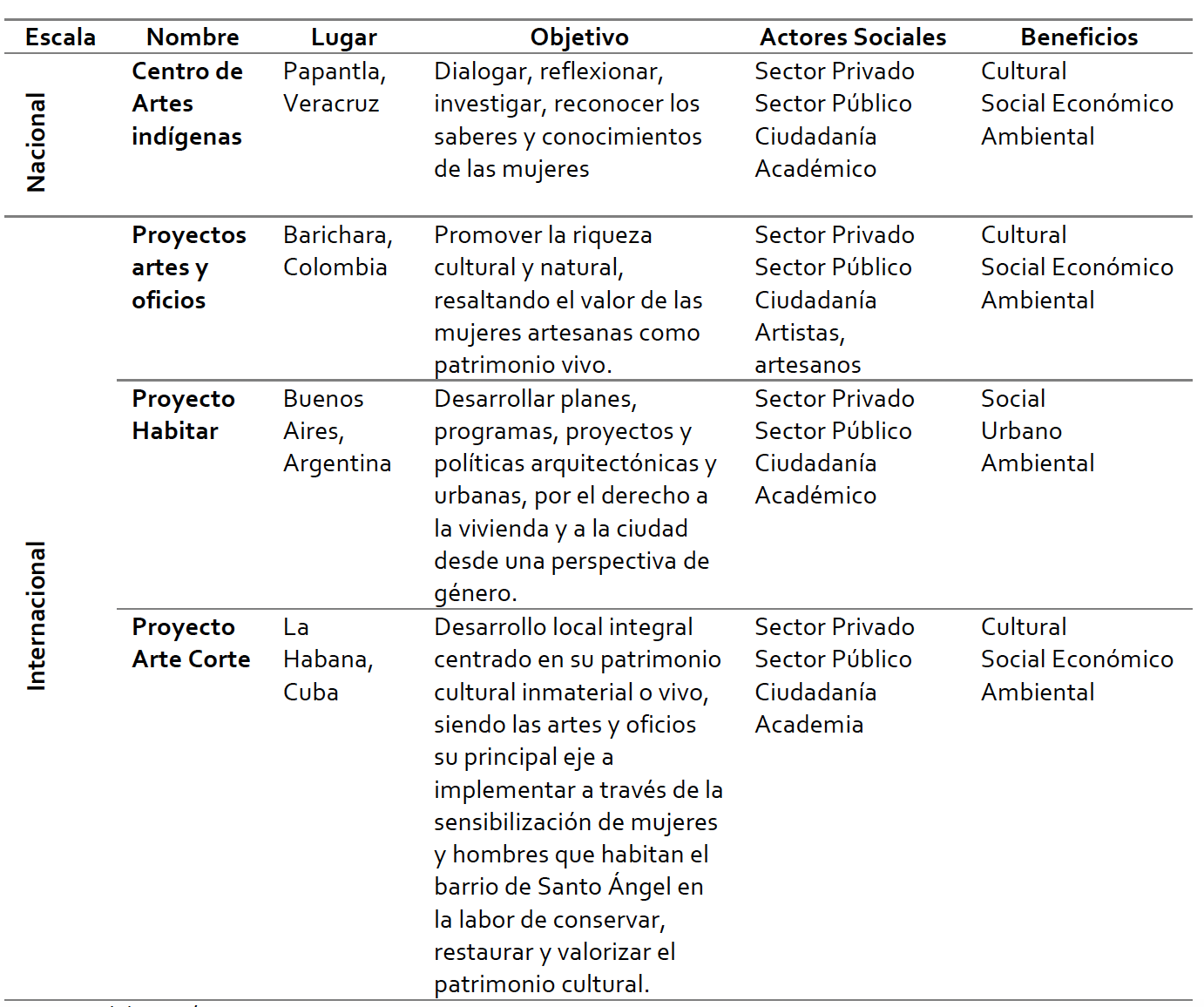

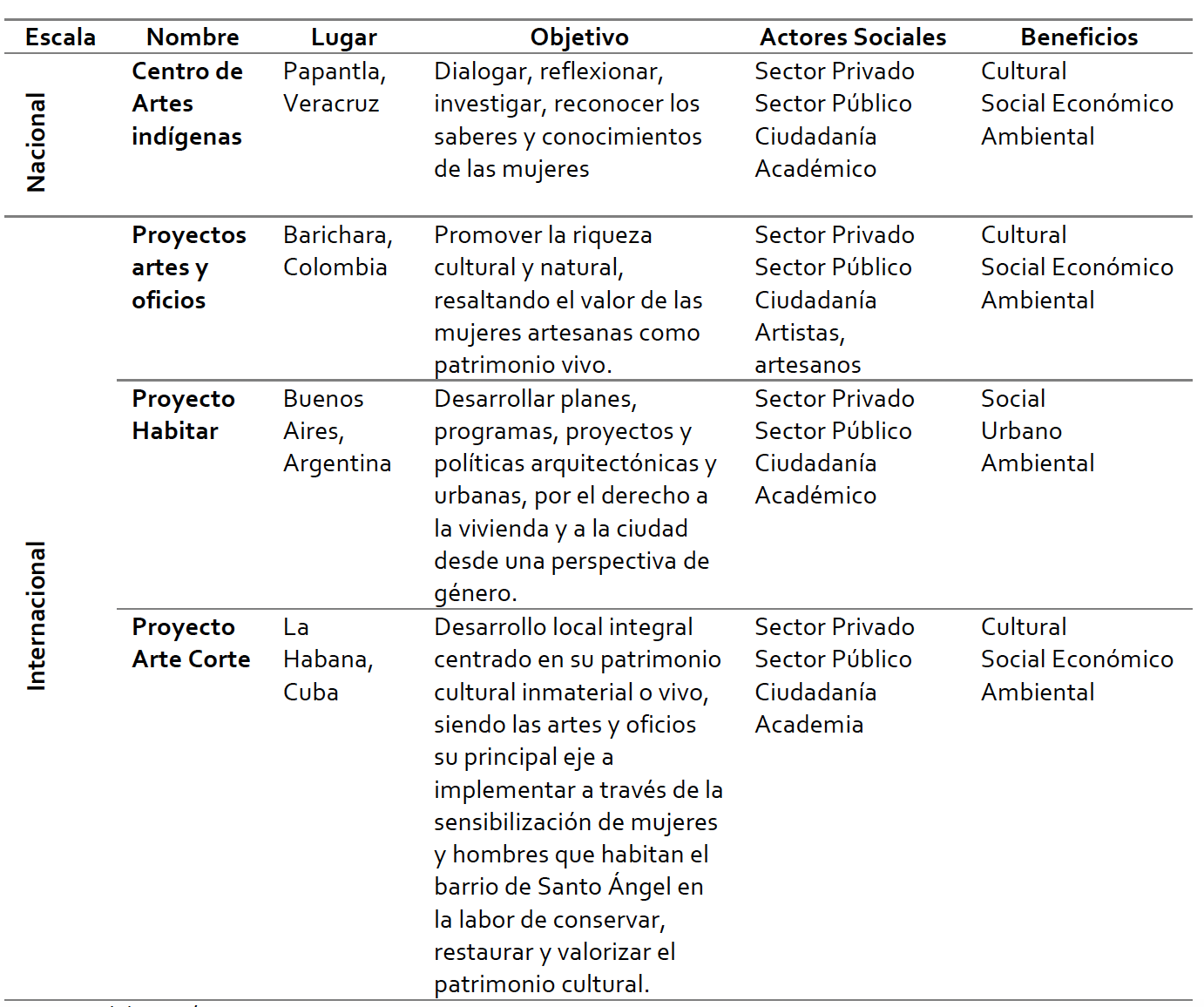

Como se muestra en la tabla 1, los proyectos

citados anteriormente tienen objetivos que consisten en promover la

participación y el desarrollo local de sus comunidades, con base en el contexto

territorial, urbano o rural. En dichos proyectos existe una gestión basada en

la vinculación con actores sociales diversos que permiten fortalecer las redes

de apoyo. Estos actores del sector público, privado, organizaciones civiles,

artistas, ciudadanos, etc., van contribuyendo progresivamente en relación con

las condiciones y necesidades que se van presentando. En cada caso se presentan

beneficios que contribuyen al desarrollo de las comunidades, ya sea cultural,

social, económico y ambiental.

Tabla

1. Casos análogos de éxito nacional e

internacional.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En síntesis, estos casos análogos muestran el

reconocimiento de las mujeres en su derecho a la ciudad, donde se promovió la

participación y democracia vinculadas con diversos actores sociales, quienes

fungieron como enlaces que contribuyeron a la definición de estrategias para

fomentar un desarrollo sostenible.

Estrategias que promueven la participación de las mujeres de

Analco

A partir de lo anteriormente expuesto, se

procedió a una nueva fase de la IAP, que mediante un nuevo proceso de GCC como

principal estrategia para promover la participación de las mujeres en el reconocimiento

de sus capacidades como un medio para contribuir en el derecho a la ciudad.

La toma de decisiones a partir de la

participación ciudadana es un aspecto fundamental para garantizar el derecho a

la ciudad. La GCC es un proceso que además de promover la participación,

visibiliza a grupos desfavorecidos, así también como a identificar

problemáticas y necesidades generales y específicas con el fin de desarrollar

estrategias y proponer posibles soluciones, en procesos colaborativos de la

propia comunidad (Sánchez,

2014).

Estas estrategias pueden contribuir para la

formulación de políticas culturales partiendo desde la comunidad, para promover

la participación en el derecho a la ciudad no solo de las mujeres, sino

también, niñeces, adolescentes, adultos mayores, donde se aborden los temas de

la Agenda 21 de los derechos culturales.

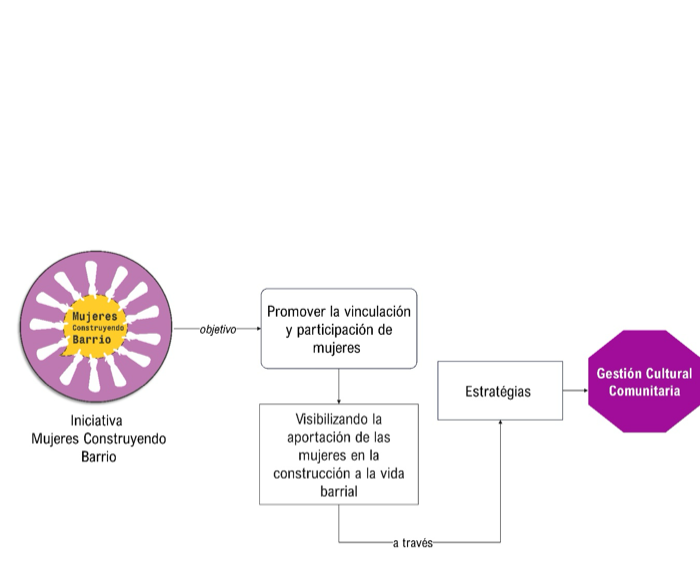

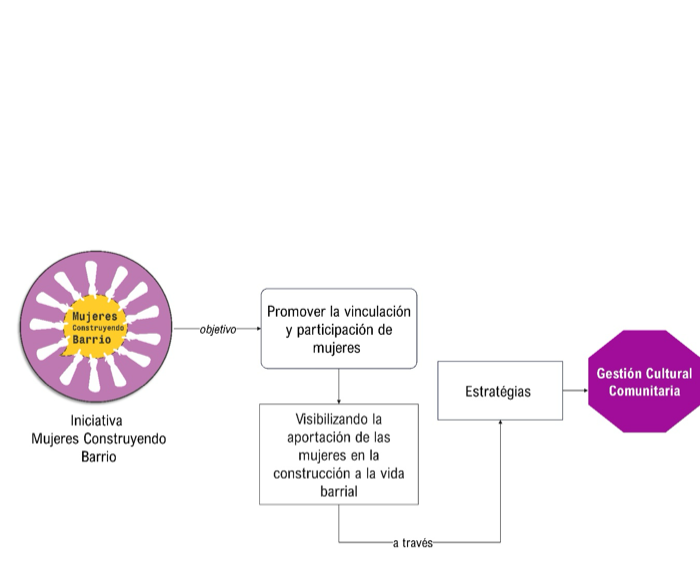

A partir de lo anterior, en septiembre de 2022

se creó la iniciativa Mujeres Construyendo Barrio, la cual representa la

segunda fase de la IAP, que consistió en una GCC que contribuyó a establecer

comunicación con mujeres del barrio y otros actores sociales, con la finalidad

de instaurar valores en torno a la solidaridad y compartición en una red de

apoyo, y de visibilizar la aportación de las mujeres en la construcción de la

vida barrial (Figura 18).

Figura 18. La iniciativa Mujeres Construyendo Barrio Promover

la participación de mujeres de Analco.

Fuente: Elaboración propia, 2024.

Para este artículo no se abordarán las

estratégicas, sin embargo, se mostrarán a manera de síntesis las acciones

implementadas durante octubre de 2022 a abril de 2024. La tabla 2 muestra la

clasificación de cada estrategia, así como también su objetivo.

Tabla

2. Clasificación de las estrategias y las

actividades implementadas.

|

No.

|

Clasificación

|

Objetivo

|

Actividades

|

|

1

|

Artes y oficios comunitarios

|

Reconocer e intercambiar de conocimientos basados en las artes y

oficios.

|

§ Taller de encuadernación.

§ Taller de fotografía.

§ Taller de bisutería.

§ Taller de elaboración de flores con limpiapipas.

|

|

2

|

Cultura Patrimonial

|

Identificar saberes tradicionales o heredados para promover la transmisión

generacional y su preservación.

|

§ Talleres de tejido “Entretejidas”.

§ Taller de elaboración de piñatas.

§ Taller de máscaras en cartonería.

|

|

3

|

Cultura ecológica

creativa

|

Promover la conciencia y el cuidado del medio ambiente a través de

buenas prácticas, incorporando la creatividad desde las habilidades

artísticas.

|

§ Taller de macetas reusando materiales.

§ Taller de candelabros navideños.

§ Talleres creativos comunitarios “Día de Muertos”.

§ Taller de “creación de Jardín Polinizador”.

§ Jornada de Plantación el parque Jerusalem.

§ Jornadas de “Cuidando mi parque”.

§ Arte en el Jardín con piedras.

|

|

4

|

Senti-pensares literarios

|

Expresar el pensamiento y sentimientos en acompañamiento con la

escritura y la literatura para interpretar nuestra realidad personal y

colectiva.

|

§ Taller de escritura para mujeres “Narrar nuestros senti-pensares”.

§ Talleres de lectura creativa.

§ Jornadas de escritura Analco 2023.

|

|

5

|

Cultura del cuerpo

|

Fomentar el cuidado del territorio corporal de manera integral, activación

física y alimentación saludable.

|

§ Clases de Yoga.

§ Clases de Cocina saludable.

§ Clases de tonificación del cuerpo de bajo impacto.

§ Taller de primeros auxilios.

|

|

6

|

Cine sensibilizador

|

Sensibilizar con el cine para la reflexión y sensibilización en temas

socioculturales y medioambientales.

|

§ Ciclos de cine “Territorios resistencias y alternativas”.

|

Fuente: Elaboración propia, 2024.

En esta nueva etapa de la investigación, las

acciones estratégicas fueron desarrolladas con la colaboración de nuevos

actores sociales, mediante aproximaciones sucesivas, a través de la creación de

espacios comunitarios públicos, semipúblicos y privados. Resaltando el uso de

aquellos espacios que las mujeres manifestaron como inseguros.

En este escenario, se intentó abordar algunos

elementos que deterioran el entramado social. Además, la mayoría de las

acciones sirvieron como un canal para que las mujeres manifestaran sus

emociones, un aporte significativo ante las repercusiones de la pérdida de

esposos, hijos, familiares y amigos causadas por la pandemia de COVID 19.

Reflexión

La

IAP permitió destacar la relevancia de las mujeres en la vida barrial, los

procedimientos realizados contribuyeron en los siguientes aspectos:

La reflexión teórica contribuyó a indagar en

aquellos conceptos que se asocian con los estudios de las mujeres y su valor y

en la aportación del desarrollo de las comunidades. Para reforzar el discurso

teórico se complementó con casos análogos y se observó la importancia de la

inclusión de las mujeres en proyectos de desarrollo comunitario.

Por su parte, los recorridos exploratorios

permitieron identificar los principales espacios que frecuentan en su vida

cotidiana, así como también, los espacios comunitarios en que desarrollan sus

prácticas culturales. En el caso de los testimonios aportaron a dar voz a las

mujeres como fueron sus anhelos, memorias de la vida cotidiana y el interés por

ser reconocidas por sus capacidades.

Los mapeos proporcionaron identificar los

espacios públicos que son percibidos como inseguros. Además, con el

acercamiento y diálogo con las sujetas sociales participantes se logró generar

un primer mapa de las artes y oficios contemporáneos. De esta manera, se

contribuye al reconocimiento de las mujeres en el espacio, como un medio de

análisis de las problemáticas cotidianas, ofreciendo un panorama para la

implementación de acciones estratégicas a corto y mediano plazo.

La identificación de actores fue una

herramienta que se estuvo utilizando continuamente, sin embargo, se consideró

para esta primera fase de la investigación, la incidencia directa de actores

internos y externos para el análisis y el entendimiento de las problemáticas

existentes; de ahí la flexibilidad de esta metodología, la cual permite un

continuo ir y venir para la identificación de nuevos actores. En este sentido,

con base al modelo que se llevó a cabo para la investigación fue vital la

participación de las mujeres del barrio, ya que de esta manera ellas

manifestaron no solo problemas de su barrio, sino también aquellos aspectos

internos que les afectan o que les motivan.

En general, las mujeres en el barrio de Analco

presentan diversas condiciones que han limitado su presencia en la vida

barrial, ya que la vida privada a la que se encuentran sujetas es una de las

principales debilidades, derivadas de la carga de trabajo que desempeñan

diariamente. Sin embargo, es importante remarcar que las mujeres representan

más que un grupo vulnerable, ya que cuentan con las capacidades necesarias para

enfrentar retos diarios, por lo que es prioritario integrarlas en la toma de

decisiones promoviendo su participación de manera horizontal.

Frente a las circunstancias que enfrentan en

el barrio, ya sean de origen interno o externo, el desarrollo de estrategias

desde un enfoque de cultura comunitaria fomentará, además de la participación,

el reconocimiento en el derecho a la ciudad. Así pues, las estrategias de GCC

propician la animación sociocultural de las mujeres de diversas edades, con el

fin de identificar y establecer una vinculación con otros actores sociales para

el reconocimiento de los saberes y prácticas de las mujeres. Este requiere ser

explorado y gestionado con el fin de proporcionar espacios donde puedan

expresarse y conservar los conocimientos que adquieren diariamente para que, a

través de estos, obtengan un bienestar personal y colectivo.

Por su parte, durante el proceso existieron

tensiones y dificultades, por un lado, relacionadas a la precariedad de tiempo

de las mujeres para participar en las actividades relacionadas con su barrio;

por otro, a conflictos personales entre las mismas mujeres participantes

relacionados a la manera de informar y desacreditar las prácticas realizadas,

sin embargo, a pesar de que se buscó conciliar las diferencias, algunas

prefieren no seguir siendo partícipes.

En síntesis, al introducirnos territorialmente

en el barrio nos damos cuenta de su heterogeneidad y de la relevancia de

conservar procesos de participación para establecer políticas públicas

enfocadas a las personas, principalmente de las mujeres.

Referencias bibliográficas

Castellano, C., y Pérez, T. (2003). El

espacio barrio y su espacio comunitario, un método para la estructuración de lo

urbano. Revista INVI, 18(48), 78-92. https://doi.org/10.5354/0718-8358.2003.62217

Delgadillo, V. (2010). Aburguesamiento de

barrios centrales, un proceso en expansión y mutación. Economía, sociedad y

territorio, X(34), 835-846. https://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/137/141

Fernández, E. (2014). Acción

Participativa. Una experiencia metodológica para el desarrollo cultural local

en la comuna de Paillaco y otras reflexiones. En [Ponencia ] 1° Congreso

Latinoamericano de Gestión Cultural. http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/51

Falú, A. (2014). El derecho de las

mujeres a la ciudad. Espacios públicos sin discriminaciones y violencias. Revista

Vivienda y Ciudad, 1, 10-28. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/9538/10864

Fauré, D. y Valdés, J. (2020). Memoria,

educación popular y gestión cultural comunitaria: el proyecto Memorias de

Chuchunco. Pensar lo comunitario. Comunidades, cultura y participación.

Escuela de Gestores y Animadores Culturales.

Flores, P. y Monterrubio, M. (2016). La

cotidianeidad transformada: Experiencias de las mujeres habitantes del centro

histórico. Vivienda & Ciudad, 3, 25-38. https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/article/view/16263

Garrido, R.; Luque, V. y García, M.

(2013). La investigación acción participativa como estrategia de intervención

psicosocial. Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable. Manual de

intervención comunitaria en barrios. http://nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/LT_2_Manual_de_IntervencionComunitaria_en_barrios.pdf

Guerra, R. (2020). Pensar lo

comunitario. Comunidades, cultura y participación. Escuela de Gestores y

Animadores Culturales.

Guevara, M. (2019). Los barrios

tradicionales ante la dinámica socio urbana contemporánea. Revista Diseño

Urbano y Paisaje-DU&P, 36, 25.33. https://dup.ucentral.cl/dup_36/los_barrios.pdf

Hernández, A. y De la Torre, C. (2021).

“La vecindad ”, exclusión urbana en Centros Históricos . Pobreza y migración en

barrios de Puebla (México). Revista Bitácora Urbano Territorial, 31(3),

95-108. https://doi.org/https://doi.org/10.15446/bitacora.v31n3.87823

IMPLAN (2021). Diagnóstico urbano del

Centro Histórico del Municipio de Puebla, recogidos en el Programa Parcial de

Desarrollo Urbano del Centro Histórico de 2021 del IMPLAN.

INEGI (2020). Censo de Población y

Vivienda.

ONU Mujeres (2020). El progreso de las

mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante.

Plasencia, L. (s/f). Visibilizar lo

invisible: apostar por una mirada femenina del mundo. https:ticambia.org/itinerario/visibilizar-lo-invisible-apostar-por-una-mirada-femenina-del-mundo/#primerapersona

Massolo, A. (1991) Por amor y coraje.

Mujeres en movimientos urbanos de la ciudad de México. El Colegio de

México.

Sánchez, G. (2014). La gestión cultural

como eje de integración comunitaria. Trabajo Social, 16(16),

221-235. https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial/article/view/47071

UNESCO (2016). Cultura: futuro urbano:

Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible, resumen.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246291_spa

Valdivia, G. (2020). La ciudad

cuidadora. Calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista.

[Universitat Politécnica de Catalunya]. http://hdl.handle.net/10803/671506

Vega, A. (2024). ¿Cómo medir los ODS

culturales? Cultura, Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio climático,

9, 47-60. https://culturasostenible.org/wp/wp-content/uploads/2022/11/El-impacto-de-la-cultura-en-los-ODS.-Documento-de-conclusiones-2022-.pdf

Miriam

Zúñiga Benítez

Mexicana. Maestra en

Ordenamiento del Territorio y licenciada en Diseño Urbano Ambiental por la

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente es candidata a doctora

en Procesos Territoriales por la misma institución. Líneas de investigación:

gestión cultural y desarrollo comunitario, patrimonio cultural y apropiación

del espacio público a través de procesos y herramientas participativas con

enfoque de género. Últimas publicaciones: coautora en “Vulnerabilidad de las

mujeres y su representación en el patrimonio inmaterial del barrio de Analco,

Puebla” (2023) y en “Metodología de acción participativa para la gestión

sociocultural del patrimonio industrial” (2022).

Norma Leticia Ramírez Rosete

Mexicana. Doctora en Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio

Universidad de Valladolid, España. Maestra en Ordenamiento del Territorio y

Arquitecta en la Facultad de Arquitectura, Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla. Profesora-investigadora de tiempo completo, coordinadora administrativa

de la FABUAP, coordinadora del doctorado en Procesos Territoriales (2020).

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, Padrón de

Investigadores VIEP y del Consejo de Unidad Académica (CUA 2017-2020).

Integrante del Consejo de Participación Ciudadana del Centro Histórico y

Patrimonio Edificado del Municipio de Puebla, representante de la Facultad de

Arquitectura, BUAP (2021-2023). Líneas de investigación: gestión del patrimonio

cultural y desarrollo comunitario. Últimas publicaciones: “Red Internacional de

Gestión de Proyectos Culturales Comunitarios para fomentar la transversalidad y

equidad de género en el barrio de Analco” (2023) y coautora en: “Vulnerabilidad

urbana a partir de un análisis sistémico: El caso de la unidad habitacional

Amalucan, Puebla, México” (2024).